国土交通省全国包括申請の更新

国土交通省への全国包括申請をネットのDIPSで申請している方は、たくさん居る

と思います。

私も、その一人です。

DIPSの利点は、たくさんありますが、その一つに、この更新申請があると思います。

というのも、紙で申請するとなると、またその資料を全て集めて、初めて申請する時に

等しいくらいの労力が必要です。

しかし、このDIPSなら、ある程度省略できます。

手続き画面で、「更新」というボタンがあるんです。

これをクリックすれば、更新手続きが簡単にできます。

つまりは、前回の情報を引き継いで、手続きができます。

これで、かなりの労力を省くことができます。

ただし、ここで一つ、重要なのは、更新手続きは 簡単にできるのですが、

もし、内容に変更がある場合は、修正して申請するので、この更新ボタンだけではできません。

私の場合、DPA(ドローン操縦士協会)のライセンスを持っているのですが、

この期間が2年ごと更新になりますので、ライセンスカードを新しいものに変えて

申請する必要があります。また、ドローン自体、一度修理に出した時、

結局ドローン本体の交換となったため、シリアルナンバーが変わっています。なので、この変更についてもしなければなりませんので、少し面倒くさかったです。

でも、少しです。この場合は更新ボタンではなく、複製ボタンを押して、

そこで修正してから申請します。

とりあえず、それは後で説明します。

申請内容に変更がない場合のやり方

DIPSにログイン

まずはDIPSにログインしましょう。

次に申請書の作成(更新)をクリック

申請書情報管理/申請書一覧(更新)の画面になるので、

右にある「更新」ボタンをクリック。

確認メッセージが出たら「はい」をクリック。

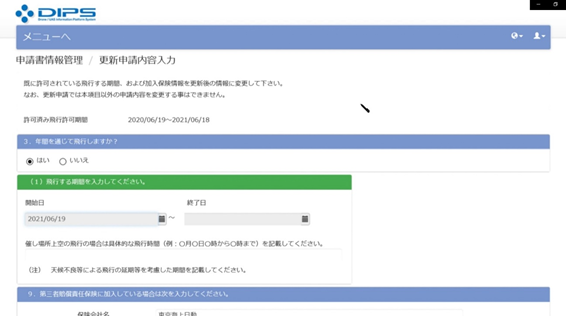

申請書情報管理/更新申請内容入力の画面になるので、

内容を確認します。

※この画面上にある項目は、この画面で変更できますが、それ以外の事項については、

この画面では変更できません。

左下の電子許可書にチェックして 「次へ進む」をクリック

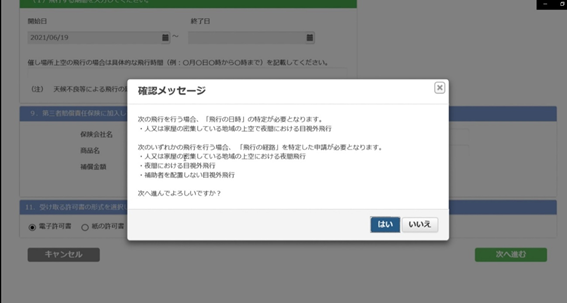

確認メッセージが出たら、内容を確認して「はい」をクリック。

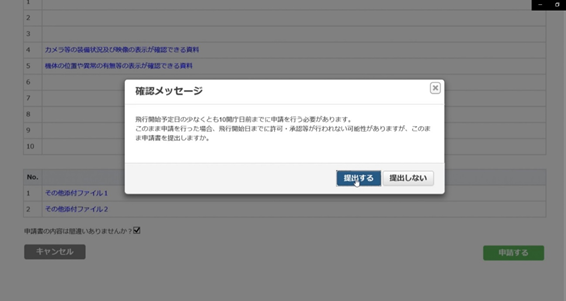

申請内容の一覧の画面になったら、それぞれの項目を確認しましょう。

「間違いがなければ左下の申請書の内容は間違いありませんか?」に

チェックをして「申請する」をクリック。

また確認メッセージが出たら、確認して「提出するをクリック。

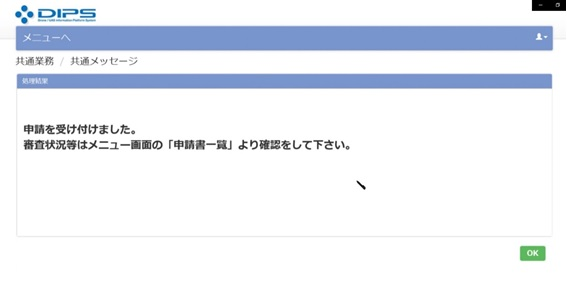

これで、申請を受け付けましたという画面になるので、「OK」ボタンを

クリックして終了です。

簡単ですよね。変更がなければ、本当に簡単です。

申請内容に変更がある場合のやり方

この最初の画面で申請書の作成(複製)をクリック。

今まで申請して許可が出ていたものが表示されます。

なので、今回更新したいものの右側にある「複製」をクリックしましょう。

そうすると、その前回の内容がそのまま表示された編集画面になりますので、

変更する箇所だけを編集して、最後に申請をするようにしましょう。

これも画面通りにやっていけば、簡単にできます。

まとめ

国土交通省への全国包括申請許可については、DIPSができたことで、本当に楽になりました。

全国包括申請のみならず、その他空港への申請などについても同じようにできます。

これを使わない手はありませんね。

国土交通省の方々、ありがとうございます!

皆さんの参考になれば幸いです。

※追記

2022年5月に私DIPSで更新しましたが、その際、航空局のマニュアルの内容に変更箇所があるとのことで、補正するようメールがきました。私は、航空局のマニュアルは使っておらず、独自マニュアルを使っているのですが、非常時の連絡先についての記載を航空局のマニュアルを引用して修正するようにしました。

また複製して申請する際、元々登録している機体や操縦者情報を全て削除して、再度入力しなおさないと先に進めないという状況になりました。なので、複製しても 新規から作成するのとあまり変わらない印象でした。更新や複製で先に進めない時は、全てやり直してやれば 進むと思います。この記事を最初に書いた時は簡単だったんですけどね・・なんだかなーという感じです。でも紙で申請するよりは間違いなくDIPSで申請する方が楽だとは思います。

ちなみに、航空局のマニュアルですと、離陸着陸の際、人、物件から30m離れていないと離陸着陸できない内容になっています。なので、航空局のマニュアルを添付して申請している方は、もし離陸着陸の際30m離れていないと航空法違反となりますので、気をつけてください。これから取締も厳しくなると思料されますので。法律は守ってやりましょうね。

アウトドアスタンプあります!ご覧ください!

■□■□■□■□■□■□■

Jackeryのポータブル電源

■□■□■□■□■□■□■

キャンプ、夜釣りなどのアウトドアに活用!

スマホやパソコンの電力を確保、電池が切れる心配なし。

防災用のみではなくアウトドアにもよく活用されている

持ち運びにやすいポータブル電源です。

気になる方はこちらから

コメント